|

| 4階多目的室で実施 |

|

| 今日の資料の一部です |

|

| はねやすみ「不登校・ひきこもりの会」 |

はねやすみ「不登校・ひきこもりの会」が昨年度に引き続き、本校で開かれました。

急遽、授業の関係で図書館から多目的教室に変更になりましたが、速やかに対応していただきありがとうございました。

今日の参加は9名の方で話し合いが行われたようです。

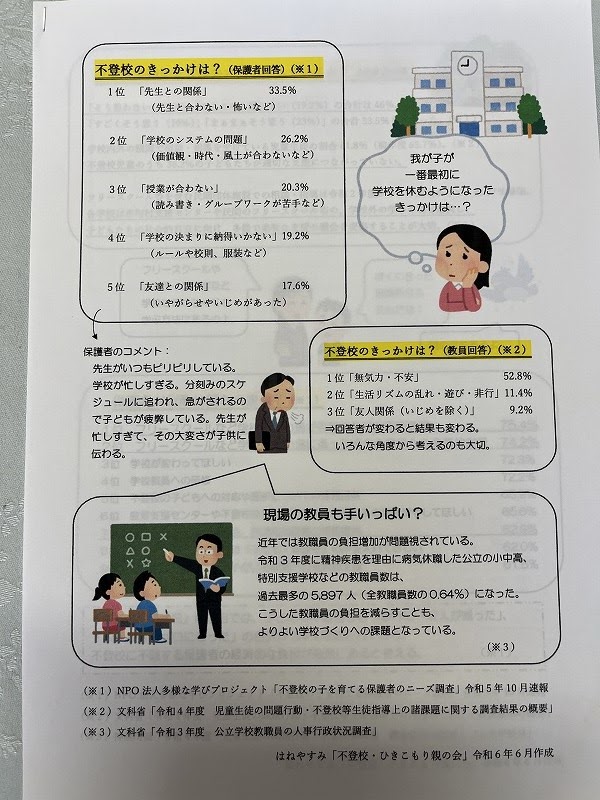

今日の資料もいただき、読ませてもらいました。3枚のうち1枚目を掲載させていただきました。どのページも大変わかりやすく書かれており、素晴らしいと思います。

「不登校のきっかけ?」の記事に間しては、保護者と教員の回答では、かなり隔たりがありますが、保護者の方の回答を我々教員は謙虚に受け止めたいと思います。

「先生との関係」や「学校のシステムの問題」等、我々教員が気を付けていけば、防げる不登校もあると思います。職員に資料を回覧しながら、共通理解を図っていきたいと思います。

また、学校のシステムの問題については、私は6年間、教頭先生は2年間、小学校にいましたので、小学校と中学校の段差は正直ありますが、それが少しでも小さくなるように努めています。また、小学校との丁寧な引継ぎが重要です。今回の体育大会では、多くの小学校の先生方が見に来ていただきうれしかったです。子ども達への愛を感じます。その気持ちを受け継いだ我々中学校教員が、小学校との連携を密にしながら、子ども達を健全な方向に育てていきたいと思います。現在中一の子ども達は、とても頑張っています。

ただ、資料にもありますように、教員不足が全国的に広がっていて、教員のなり手が少なく、手一杯なのも事実です。本町も同じです。本校も現在いる教職員で何とか校内を回しています。校長としては、教職員の人的確保が毎年頭の痛い問題であり、悩みの一つです。

教職員の数が増え、教職員の負担が減れば、もっと子ども達に向き合い時間が確保できる、授業準備の時間が確保できる等、最終的には子ども達のためになると思うのですが、国は教育にはシビアですね。先日テレビ番組でやっていましたが、小学校の先生が、子ども達に「先生の仕事はブラックなんですか?」と聞かれ、「何で知ってるの」と話したことをきっかけに、正しく子ども達に先生の仕事の意味を分かってもらえるように絵本を出しました。小学校では、空き時間がないので、給食中も担任の先生はテストの◎付けをしている風景もテレビに出ていましたが、本町の小学校でも全く同じ状況です。3分くらいでさっと食べて、〇付けやおかわりの対応をしています。

先生方の多忙化解消のために、35人学級の早期導入、SSS(スクールサポートスタッフ)の拡大、不登校支援の拡大、SC・SSWの拡大等、教育課題はたくさんありますが、国・県・町は一歩一歩進めていってほしいと思います。

保護者・地域の皆さんには、教職員の現状をご理解いただき、学校の教育活動へのご協力を引き続きお願いします。

はねやすみの皆さん、大変お疲れさまでした。

先ほど、本校の地域学校協働活動推進員さんが校長室に来られ、「はねやすみ」に参加され、情報交換をしました。不登校の話題は、6月の第1回の学校運営協議会にも話題として出させていただきたいと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿